Thema 3 - Ist glutenfreie Ernährung gesund?

3.5 Glutenfreie Ernährung und mögliche ernährungsabhängige Begleiterkrankungen einer Zöliakie

Typ 1 Diabetes mellitus (T1DM oder T1D) ist genau wie Zöliakie ebenfalls eine Autoimmunerkrankung, die bei Zöliakiebetroffenen im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung etwas häufiger vorkommt. Ein Grund dafür ist, dass beide Autoimmunerkrankungen bestimmte genetische Risikovarianten teilen (Kapitel 1, Thema 2).

Was ist Typ 1 Diabetes und wie wird er behandelt?

Typ 1 Diabetes wurde früher auch als Jugenddiabetes bezeichnet, denn er entwickelt sich häufig schon im Kindes- und Jugendalter oder bei jungen Erwachsenen. Im Gegensatz zum Typ 2 Diabetes handelt es sich beim Typ 1 um eine Autoimmunerkrankung, bei der die Insulin-produzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse aus noch unbekannter Ursache vom eigenen Immunsystem angegriffen und unwiederbringlich zerstört werden. Das hat große Auswirkungen auf den Stoffwechsel.

Normalweise werden nach einer Mahlzeit die Kohlenhydrate in ihre kleinsten Bausteine, sogenannte Einfachzucker (Monosaccharide), aufgespalten und von den Darmzellen in den Blutkreislauf aufgenommen. Der wichtigste Einfachzucker ist die Glukose. Als „Treibstoff“ für unsere Körperzellen, stellt sie die benötigte Energie für Stoffwechselvorgänge bereit. Dazu muss Glukose in die Zellen gelangen können. Und hier kommt das Insulin ins Spiel.

Die Bauchspeicheldrüse produziert nicht nur die Verdauungssäfte, sondern gibt als Antwort auf den die Glukoseaufnahme Insulin in den Blutkreislauf ab. Insulin dient nämlich als „Schlüssel“, der bei Bedarf das „Tor“ der Zelle für Glukose öffnet und damit die Aufnahme ermöglicht (Abbildung 11). Damit wird der Blutzuckerspiegel in gewissen Grenzen gehalten.

Bei Typ 1 Diabetes kann die Bauchspeicheldrüse aber kein Insulin mehr herstellen. Die Glukosemoleküle häufen sich deshalb im Blut an und die Körperzellen erhalten keinen „Treibstoff“ mehr. Die Folgen sind Müdigkeit, Muskelschwäche, allgemeines Krankheitsgefühl, großes Durstempfinden bei gleichzeitig häufigem Harndrang, Ausscheiden von Zucker über den Urin bis hin zu Stoffwechselentgleisungen, Bewusstlosigkeit und diabetischem Koma. Zu den Spätfolgen zählen ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfälle und Herzinfarkte, Gefäßschäden (vorwiegend in den Augen und Nieren) und Nervenschäden (vor allem in den Beinen).

Abbildung 11: Wie funktioniert Insulin?

(Quelle: angepasst aus Shutterstock (ID: 275043959)

Aber auch ein Typ 1 Diabetes lässt sich heute immer besser behandeln und das Risiko für Spätfolgen deutlich reduzieren. Typ-1-Diabetiker müssen dazu mehrmals täglich ihren Blutzuckerspiegel überwachen und entsprechend der Ergebnisse Insulin spritzen. Menge und Zeitpunkt einer Insulininjektion orientieren sich dabei auch an der nächsten geplanten Mahlzeit, der körperlichen Bewegung und der Art des verwendeten Insulins.

Ziel der Insulinbehandlung ist, den Blutzuckerspiegel in einem normalen Bereich zu halten und große Schwankungen zu vermeiden. Denn Unterzuckerung (=Hypoglykämie) kann schnell gefährlich werden. Zu hohe Blutzuckerwerte (=Hyperglykämie) müssen ebenfalls verhindert werden, da sie unter Umständen zu einem diabetischen Koma führen können und auch das Risiko für Spätfolgen erhöhen.

Anders als viele denken, gibt es keine spezielle „Diabetes-Diät“ - es gelten dieselben Empfehlungen für eine gesunde Mischkost wie für die Allgemeinbevölkerung:

Kohlenhydratreich (50-55% der täglichen Energieaufnahme, im Idealfall langkettige Kohlenhydrate aus Vollkornprodukten)

Ballaststoffreich (30 g/Tag)

Normaler Eiweißgehalt (15-20% der täglichen Energieaufnahme)

Nicht zu fettreich (25-30% der täglichen Energieaufnahme). Den Hauptanteil sollten dabei ungesättigte Fettsäuren ausmachen, die z.B. in Pflanzenölen, Fisch und Nüssen enthalten sind.

Typ 1 Diabetiker sollten aber bei der Zusammenstellung der Mahlzeiten besonders darauf achten, kohlenhydratreiche Lebensmittel nicht isoliert zu essen, sondern sie - wo immer möglich - mit fett-, eiweiß- und ballaststoffhaltigen Lebensmitteln zu kombinieren. Dadurch wird die Aufnahme der Glukose gebremst und der Blutzuckerspiegel steigt langsamer an. Solche Lebensmittel oder Speisen haben einen niedrigen „glykämischen Index“. Dieser Wert beschreibt, wie schnell und wie hoch der Blutzuckerspiegel nach einer Mahlzeit ansteigt. Lebensmittel mit niedrigem glykämischen Index sollten deshalb die erste Wahl für jeden sein, der sich gesund ernähren möchte - für Diabetiker ist er umso wichtiger. Beispiel für Lebensmittel mit einem niedrigen glykämischen Index und einem hohen Ballaststoffgehalt sind Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Gemüse, Haferflocken und einige Obstsorten wie zum Beispiel Äpfel.

Personen mit Typ 1 Diabetes müssen Zucker nicht gänzlich meiden. Genau wie bei Gesunden wird aber empfohlen, zuckerhaltige Lebensmittel mit hohem glykämischen Index (Süßigkeiten, Weißmehlprodukte, Fruchtsäfte und Softdrinks) nur gelegentlich in kleinen Mengen zu konsumieren und am besten mit eiweiß-, fett- und vor allem ballaststoffereichen Lebensmitteln zu kombinieren.

Eine gesunde Lebensmittelauswahl erlaubt dann nicht nur eine ausreichende Nährstoffversorgung, sondern auch eine bessere Kontrolle der Blutzuckerspiegel und ein geringeres Risikos für Spätfolgen.

Abbildung 12: Lebensmittel mit hohem Ballaststoffgehalt (Quelle: FocusINCD)

Wird bei einer Person sowohl Zöliakie als auch Typ 1 Diabetes diagnostiziert, kann die tägliche Ernährung zu einer noch größeren Herausforderung werden. Das Ziel ist eine gute Kontrolle der Blutzuckerwerte unter einer streng glutenfreien Ernährung.

Zöliakie wird manchmal erst Jahre nach der Diabetes-Diagnose festgestellt. Bei Beginn der glutenfreien Ernährung sollte man bedenken, dass die Ernährungsumstellung die bisher gewohnte Diabetesbehandlung beeinflussen kann – aber nicht muss.

Folgende Veränderungen wurden bei Typ 1 Diabetes nach Beginn einer glutenfreien Ernährung beobachtet:

Eine Unterzuckerung kann seltener auftreten, da die Nährstoffe und damit auch der Zucker besser aufgenommen wird

Der Insulinbedarf kann sich etwas erhöhen.

Vorübergehend kann der sogenannte „HBA1c-Wert (ein Langzeitmarker für die Diabetes-Kontrolle) nach Beginn der glutenfreien Ernährung etwas ansteigen.

Industriell hergestellte glutenfreie Spezialprodukte sind bezogen auf die Blutzuckerkontrolle widersprüchlich: wie bereits beschrieben enthalten einige dieser Lebensmittel mehr Zucker und könnten den Blutzuckerspiegel stark ansteigen lassen. Allerdings konnten dazu durchgeführte Untersuchungen keine Unterschiede zwischen glutenfreien und vergleichbaren glutenhaltigen Produkten auf die Kontrolle des Blutzuckerspiegels feststellen. Im Einzelfall berichten Betroffene aber durchaus von starken Blutzuckerschwankungen.

Es ist auch aus anderen Gründen empfehlenswert, die Ernährung hauptsächlich aus von Natur aus glutenfreien Lebensmitteln und selbst zubereiteten Mahlzeiten zusammenzustellen (Kapitel 3, Thema 2). Denn glutenfreie Lebensmittel haben teilweise auch einen hohen Fett- und niedrigeren Ballaststoffgehalt. Alternativ sollte bei der Auswahl industriell hergestellter glutenfreier Produkte – wenn sie nicht vermeidbar sind - auf hochwertige Zutaten geachtet werden. Dazu kann man sich die Nährstoffzusammensetzung genauer anzusehen.

Falls Sie selbst sowohl von Zöliakie als auch von Typ 1 Diabetes betroffen sind, sollten Sie sich vor allem zu Beginn regelmäßig mit einem erfahrenen Diabetes- und/oder Ernährungsberater austauschen, der sich mit beiden Erkrankungen auskennt. Denn für beide Erkrankungen spielt die Ernährung eine zentrale Rolle. Der Ernährungsberater sollte dabei Qualität und praktische Umsetzung der glutenfreien Ernährung im Zusammenspiel mit der Blutzuckerkontrolle und Ihren persönlichen Ernährungsgewohnheiten im Blick haben. Auch der Diabetologe sollte bei der Behandlung des Typ 1 Diabetes über die glutenfreie Ernährung informiert sein.

Laktoseintoleranz

Vor Beginn der glutenfreien Ernährung vertragen viele Zöliakiebetroffene häufig keine oder nur geringe Mengen Milch(produkte). Grund dafür ist die unzureichende Verdauung des Milchzuckers, auch Laktose genannt.

Normalerweise wird der Milchzucker (Laktose) vom Enzym Laktase in seine Einzelbestandteile (Glukose und Galactose) aufgespalten, die von den Zellen des Dünndarms aufgenommen werden. Die Laktase verrichtet ihre Arbeit direkt in der Dünndarmschleimhaut, genauer gesagt sitzt sie auf den Darmzotten.

Bei Zöliakiebetroffenen sind die Darmzotten aber geschädigt und die Laktase hat quasi ihren „Arbeitsplatz“ verloren. Die Laktosemoleküle werden nicht mehr gespalten und sind zu groß, um von den Dünndarmzellen aufgenommen zu werden. Deshalb gelangt die Laktose in den Dickdarm, wo sie von den dort lebenden Bakterien vergoren werden. Das kann Blähungen, Bauchschmerzen und Durchfall auslösen. Die Art und Schwere der Beschwerden hängt davon ab, wie viel Laktose aufgenommen wurde und wie viel Laktase noch in der Dünndarmschleimhaut vorhanden ist.

Man spricht hier von einer sogenannten „sekundären“ Laktoseintoleranz: der Körper kann zwar ausreichend Laktase produzieren, aufgrund einer Schädigung der Darmschleimhaut (hier durch Zöliakie) kann die Laktase ihren „Arbeitsplatz“ aber nicht mehr einnehmen. Nach Umstellung auf eine glutenfreie Ernährung erholen sich die Darmzotten und in den meisten Fällen ist dann wieder genug Laktase vorhanden, um den Milchzucker problemlos zu verdauen.

Bei manchen Betroffenen erholt sich die Produktion der Laktase nur bedingt oder überhaupt nicht. In diesem Fall kann es sein, dass es sich um eine „primäre“ Laktoseintoleranz handelt. Dabei verliert der Körper meist im Lauf der Zeit die Fähigkeit, ausreichend Laktase zu bilden. Laktoseintoleranz ist aber keine Krankheit, sondern lediglich eine harmlose und häufig vorkommende Unverträglichkeit: in Nordeuropa sind circa 5% der Menschen betroffen, in bestimmten Regionen Ostasiens sogar 90%. Deshalb ist es nicht ungewöhnlich, dass eine Person mit Zöliakie zufällig gleichzeitig auch eine primäre Laktoseintoleranz haben kann. In diesem Fall muss der Verzehr von Milchprodukten dauerhaft auf das noch verträgliche Maß reduziert werden, um Beschwerden zu vermeiden. Sollte man doch einmal zu viel Milchprodukte zu sich nehmen, ist das zwar unangenehm – gelegentliche „Ausrutscher“ führen aber nicht zu gesundheitlichen Spätfolgen.

Wenn Zöliakiebetroffenen also vorübergehend (sekundär) oder dauerhaft (primär) eine Laktoseintoleranz zeigen, sollten sie zunächst komplett auf Milchprodukte verzichten und die Mengen langsam wieder steigern, bis die individuell verträgliche Grenze erreicht ist.

Da Milchprodukte die Hauptquelle für das wichtige Mineralstoff Calcium sind, sollte man als Ausgleich entweder auf laktosefreie Milchprodukte, andere von Natur aus calciumreiche oder angereicherte Nahrungsmittel in den Speiseplan einbauen (Abbildung 13). Mineralwasser mit einem hohen Calciumgehalt (> 400 mg Calcium pro Liter) ist ebenfalls empfehlenswert. Im Idealfall sollte auf eine Einnahme von Calcium als Nahrungsergänzungsmittel verzichtet werden, da eine zu hohe Zufuhr zu einer gestörten Nierenfunktion und Harnablagerungen führen kann. Sprechen Sie im Zweifel mit ihrer Ärztin oder Ernährungsberaterin.

Weitere Informationen zur Calciumversorgung erhalten Sie hier.

Abbildung 13: Lebensmittel mit hohem Kalziumgehalt (Quelle: FocusINCD)

Fruktosemalabsorption

Neben Laktoseintoleranz kann Zöliakie auch zu einer (vorübergehend) eingeschränkten Aufnahme von Fruktose (Fruchtzucker) führen. Dabei handelt es sich um eine Zuckerart, die in vielen Lebensmitteln wie Honig, Obst(säften) und Maissirup vorkommt.

Die durch Zöliakie geschädigten Darmzellen bilden nicht mehr ausreichend Transportkanäle, um die Fruktose aus dem Dünndarm in den Körper aufzunehmen. Die Fruktose gelangt in größeren Mengen in den Dickdarm und wird von Bakterien vergoren. Die Symptome sind denen einer Laktoseintoleranz deshalb sehr ähnlich.

Auch bei der Fruktosemalabsorption gibt es eine sekundäre Form (bedingt durch zum Beispiel Zöliakie) sowie eine primäre Form, bei der die Fruktosetransporter auch ohne Schädigung der Darmzellen nur unzureichend oder überhaupt nicht funktionieren.

Genau wie Laktoseintoleranz verschwindet die Fruktosemalabsorption nach Beginn der glutenfreien Ernährung von selbst. Nur wenn zufällig auch eine primäre Fruktosemalabsorption vorliegt, bleiben die Beschwerden bestehen.

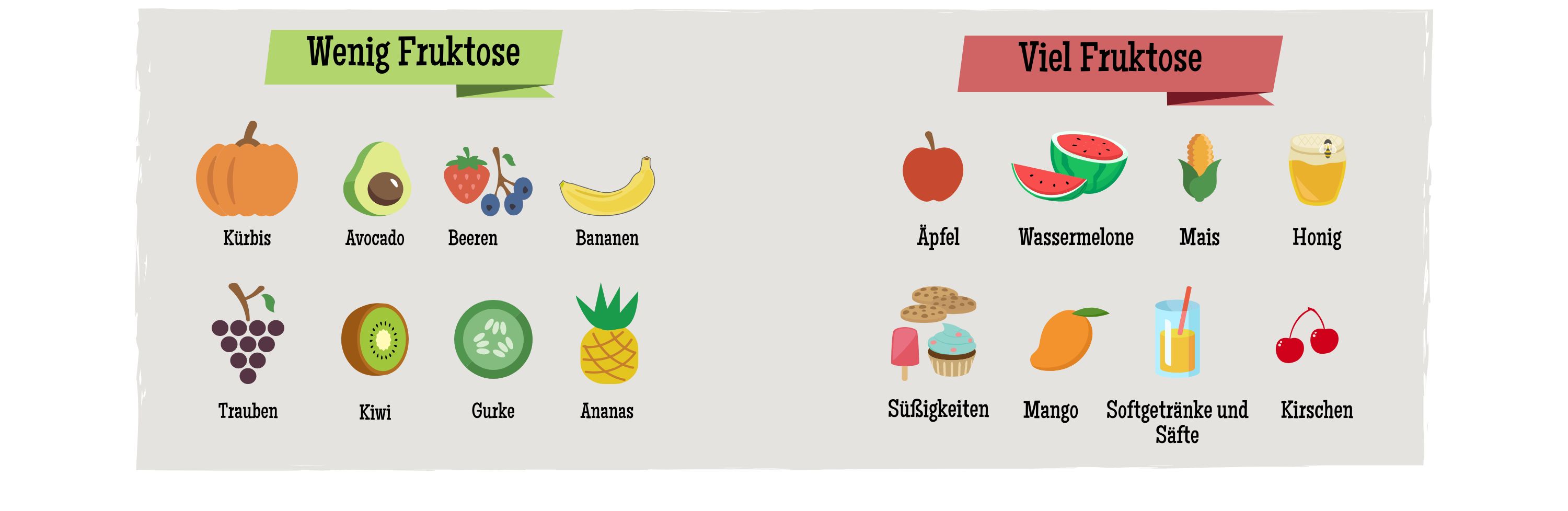

Bei Verdacht auf Fruktosemalabsorption sollte parallel zur glutenfreien Ernährung zunächst für etwa einen Monat komplett auf fruktosehaltige Lebensmittel verzichtet werden. In dieser Zeit kann der Darm sich besser erholen. Dann können leicht verdauliche fruktosehaltige Lebensmittel langsam wieder „ausgetestet“ werden, um herauszufinden wo die individuelle Verträglichkeit liegt. Obstsorten mit sehr hohem Fruktoseanteil sollten nur in kleinen Mengen und zusammen mit anderen Mahlzeiten gegessen werden. Bestimmte Obstsorten enthalten ohnehin nur wenig Fruktose und werden deshalb meist gut vertragen (Abbildung 14). Wenn gleichzeitig größere Mengen an Glukose (zum Beispiel in Form von Traubenzucker) aufgenommen werden, begünstigt das außerdem die Aufnahme von Fruktose in die Darmzellen. So kann ein Obstkuchen beispielsweise mit Traubenzucker, statt mit normalem Haushaltszucker zubereitet werden, um die Aufnahme der Fruktose und damit die Verträglichkeit zu verbessern.

Falls trotzdem wenig Obst gegessen werden kann, bietet sich Gemüse zur Deckung des Vitaminbedarfs an.

Auch Zuckeraustauschstoffe (Sorbit(ol), Mannit(ol), Isomalt(ol) oder Xylit(ol)), die häufig in Diätprodukten gefunden werden, verursachen bei Fruktosemalabsorption Beschwerden. Wird einer dieser Stoffe in der Zutatenliste aufgeführt, sollte das Lebensmittel deshalb besser (vorübergehend) gemieden werden.

Achtung: Die Fruktosemalabsorption (oder auch intestinale Fruktoseintoleranz) hat nichts zu tun mit der hereditären Fruktoseintoleranz. Dabei handelt es sich um eine sehr ernste, aber seltene Erkrankung der Leber, die bereits bei Säuglingen auftritt und sehr selten ist. Leider werden die Begriffe aber manchmal nicht einheitlich verwendet. Die hereditäre Fruktoseintoleranz steht in keinem Zusammenhang zur Zöliakie. Die zwar unangenehme aber an sich harmlose Fruktosemalabsorption kann bei Zöliakie (vorübergehend) etwas häufiger auftauchen.

Weitere Informationen zu Zöliakie und Fruktosemalabsorption finden Sie hier.